Jetzt handeln für mehr Marge!

Wie Sie mit einem durchdachten Performance-Projekt nachhaltig auf Erfolgskurs kommen

Die Konjunktur schwächelt, die Kunden schreiben neu aus oder verhandeln zumindest über Frachtkostensenkungen. Gleichzeitig ist der Kostendruck unvermindert hoch. Inflation, Fachkräftemangel und Dieselpreise sind nur einige Faktoren, die Ihre Speditionsmarge schrumpfen lassen. Was also tun? Augen zu und warten, bis die Wirtschaftsleistung und damit das Auftragsvolumen wieder anzieht? Wohl kaum. Mit „Management by Hope” war noch kaum ein Speditionsbetrieb erfolgreich.

Die letzten Jahre haben wir uns keine Gedanken über unsere Performance machen müssen”, erwiderte der Geschäftsführer einer Spedition auf die Frage, wie es denn aktuell so läuft. „Aufträge kamen ungefragt, Touren haben wir geschoben. Auch wenn wir nicht immer pünktlich waren oder nicht alle Vorgänge im Kundenservice abarbeiten konnten, die Kunden haben uns trotzdem beauftragt und waren froh, dass überhaupt jemand Ladekapazitäten zur Verfügung stellen konnte. Um diese Auftragsflut zu bewältigen, haben wir auch einiges investiert, hauptsächlich in Personal, Lkw und Auflieger.”

So ist es vielen Speditionsbetrieben ergangen. Um der Abwicklung von Kundenaufträgen nachzukommen, rückten schlanke Prozesse, vielleicht sogar Ansprüche an die Qualität ein Stück weit aus dem Fokus. Nun gilt es, hierauf wieder ein Augenmerk zu werfen. Probleme mit der Performance zeigen sich in der Regel erst in Zeiten geringer Auslastung. Wie effizient sind wir in der Verwaltung? Funktioniert unser Vertrieb noch richtig? Ist unsere Qualität noch wettbewerbsfähig und entspricht sie den Kundenanforderungen? Diese und ähnliche Fragen drängen sich auf, um gut durch die schwache Wirtschaftsphase zu kommen und die Betriebsergebnisse auf zufriedenstellendem Niveau zu halten oder sie sogar zu verbessern.

Doch wie anfangen? Viele Unternehmen reagieren jetzt mit wenig durchdachten Einzelinitiativen – und vergeben so die Chance, nachhaltig auf Erfolgskurs zu kommen. Da wird durch die Abteilungen gehastet, Auswertungen werden erstellt und einzelne Kennzahlen ermittelt, um daraus Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten und umzusetzen. „Das Ergebnis unseres Netzwerkverkehrs ist rückläufig? Dann lass uns mal die Auslastung ermitteln und ein Vertriebsprogramm starten, indem wir den Außendienst verstärken, der neue Kundenaufträge reinholen muss.“ Oder: „Der Kunde hat sich über Transportschäden beschwert? Dann lass uns mal die Schadensquote ermitteln und ein Qualitätsprogramm initiieren.“ Und so weiter und so fort.

Erfahrungsgemäß helfen solche Ad-hoc-Initiativen nur sehr kurzfristig. Häufig stehen die Kennzahlen und die damit verbundenen Maßnahmen in keinem inneren Zusammenhang.

Aus all dem entsteht ein bunter Strauß an Vertriebs-, Qualitäts- und Effizienzprogrammen mit allen möglichen Kennzahlen, Auswertungen und Maßnahmen. Und es passiert etwas sehr Typisches bei einem solchen Vorgehen: Die Programme haben mit der Zeit immer weniger miteinander zu tun und werden zunehmend isoliert betrachtet. Sie sind nicht mehr miteinander verzahnt. Das eigentliche Ziel, nämlich die Gesamtperformance der Spedition zu verbessern, gerät bei den beteiligten Personen immer weiter aus den Augen. Nach einigen Monaten ist von einer Performance-Steigerung nur noch wenig zu spüren.

Um es nicht so weit kommen zu lassen, gilt auch hier der bekannte Spruch des Handwerkers: Erst grübeln, dann dübeln. Um die Weichen in einem Performance-Projekt beim Kick-off gleich richtig zu stellen, empfehlen wir die folgende Vorgehensweise:

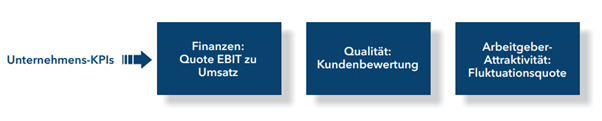

Schritt 1: Unternehmens-KPIs (Schlüsselkennzahlen) festlegen

Schritt 2: Ergebniskennzahlen für Unternehmensbereiche bestimmen

Schritt 3: Steuerungskennzahlen erarbeiten, die dazu dienen, die Ergebniskennzahlen zu verbessern

Schritt 4: Die Umsetzung von Maßnahmen gezielt am Kennzahlensystem ausrichten

Unternehmens-KPIs (Schlüsselkennzahlen) festlegen

Schlüsselkennzahlen des Unternehmens, die sogenannten „Unternehmens-KPIs“, sind die Kennzahlen, mit denen das Topmanagement das Unternehmen steuert. Sie beantworten die einfache Frage: Woran machen wir fest, dass unser Laden funktioniert?

Hierzu fallen Ihnen bestimmt viele Kennzahlen ein. Vielleicht kommt Ihnen jetzt eine Balanced Score Card (BSC) in den Sinn, die vier Perspektiven und innerhalb der Perspektiven nochmals fünf entscheidende Schlüsselkennzahlen aufzeigt. Diese Übersicht ist sicher gut und richtig, nur: Ein Projekt soll Ihnen innerhalb von ein bis zwei Jahren konkrete und spürbare Verbesserungen bringen. Wie aber wollen Sie mit begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen gleichzeitig an 20 Unternehmenskennzahlen arbeiten? Das ist aufgrund der Komplexität, die diesem Vorhaben innewohnt, schlicht unmöglich – und ein Grund dafür, warum in der Umsetzungspraxis eine Balanced Score Card nie wirklich funktioniert hat.

Entscheidend ist, sich auf die Unternehmens-KPIs zu fokussieren, die in den kommenden zwei bis drei Jahren maßgeblich sind, um Ihr Unternehmen nach vorne zu bringen. Halten Sie dazu schriftlich fest, welche Erfolgsfaktoren in dieser Zeit für Ihren Betrieb entscheidend sind. Empfehlenswert ist, diese Zielsetzungen mit Ihren Co-Geschäftsführern sowie Führungskräften abzustimmen und zu besprechen. Ziele müssen transparent, klar und eindeutig für die Führungsmannschaft sein. Wie soll Ihr Führungsteam sonst die Umsetzung vorantreiben?

Ein Fall aus der Praxis

Die beiden Geschäftsführer einer mittelständischen Spedition einigten sich zunächst auf insgesamt acht Unternehmens-KPIs:

Umsatz, EBIT-Quote, Fuhrparkauslastung, Produktivität des Personals, Bewertung seitens der Kunden, Bewertung seitens der Sub-Unternehmer, Investitionsquote, Arbeitgeber-Attraktivität. In einem abschließenden Workshop erhob der Projektleiter Einspruch:

Das seien zu viele Kennzahlen, damit werde man sich verzetteln. Außerdem:

Wie solle man beispielsweise innerhalb von zwei Jahren gleichzeitig hohe Investitionen tätigen sowie die EBIT-Quote steigern? Dies stelle einen Widerspruch dar. Nach einer hitzigen Diskussion beschränkte man sich schließlich auf die folgenden drei Unternehmens-KPIs:

- Finanzen: Quote EBIT zu Umsatz

- Qualität: Note Kundenbewertung

- Arbeitgeber-Attraktivität: Fluktuationsquote

Aus Sicht der Unternehmenslenker kam es auf diese drei Aspekte an, um die Performance des Unternehmens zu steigern – und hierauf sollte sich nun die gesamte Mannschaft in den kommenden zwei Jahren konzentrieren.

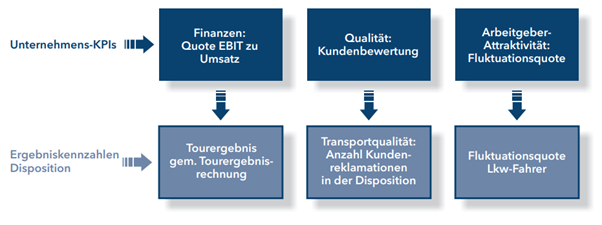

Ergebniskennzahlen für Unternehmensbereiche bestimmen

Die Zielrichtung für die kommenden zwei Jahre und die entsprechenden Kennzahlen sind festgelegt. Nun gilt es im zweiten Schritt, sich mit den einzelnen Organisationsbereichen auseinanderzusetzen. Anders als bei einem Strategieprojekt, bei dem AM Unternehmen bereichsübergreifend an bestimmten Themen gearbeitet wird (= Veränderung), zielt ein Performance-Projekt darauf ab, IM System besser zu werden.

Mit jedem Bereichs-/Abteilungsleiter findet hierzu ein Workshop statt, an dem der Geschäftsführer und der Projektleiter teilnehmen. Als Vorbereitung zu diesem Termin erläutert die Geschäftsführung zunächst die Zielsetzung sowie die im Vorfeld beschlossenen UnternehmensKPIs. Im Workshop selbst erörtern die Teilnehmer gemeinsam Antworten auf die folgenden zwei Fragen:

- Welchen Wertbeitrag kann der Bereich/die Abteilung leisten, um die Unternehmens-KPIs zu verbessern=

- Anhand welcher maximal drei bis vier Kriterien kann dies gemessen werden?

Hierbei ist zweierlei sehr wichtig: Erstens müssen die hier zu entwickelnden Kennzahlen Zielzustände beschreiben, das heißt einen unternehmerischen Nutzen widerspiegeln. Und zweitens müssen diese Kennzahlen ausnahmslos im Verantwortungsbereich der Abteilung liegen. Es darf niemals im Verlauf des Projektes zu einer Situation kommen, in der ein Bereichsleiter äußert, dass es nicht an ihm liegt, wenn die Kennzahl sich nicht verbessern sollte.

In unserem Praxisbeispiel kam es zu folgender Situation: Als Kennzahl in Bezug auf den Unternehmens-KPI „Fluktuationsquote“ schlug der Leiter der Disposition vor, regelmäßige Gespräche mit den Lkw-Fahrern zu führen und demensprechend die Anzahl der Fahrergespräche zu messen. Dies sei zwar eine gute Kennzahl, bestätigte der Projektleiter, jedoch nicht für diesen Schritt, da sie keinen unternehmerischen Nutzen widerspiegele. Der Projektleiter schlug seinerseits vor, die Fluktuationsquote der Lkw-Fahrer zu messen und zu verbessern. Der Abteilungsleiter erwiderte, dass es doch nicht in seiner Verantwortung stehe, wenn ein Lkw-Fahrer aufgrund nicht realisierbarer Lohnvorstellungen das Unternehmen verlasse. In der anschließenden Diskussion stellte die Geschäftsführung klar: Es geht hier nicht darum, wer schuld ist, wenn so etwas passiert. Vielmehr gehe es darum, die Verantwortung für Erkenntnisgewinn und Information an den betreffenden Stellen im Betrieb zu übernehmen, um dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Damit war der Abteilungsleiter einverstanden, und die Teilnehmer erarbeiteten auf dieser Basis für den Bereich Disposition folgende Ergebniskennzahlen (siehe Abbildung 2):

- Tourergebnis gemäß Tourergebnisrechnung für das Unternehmensziel Finanzen

- Anzahl der Kundenreklamationen in der Disposition für das Unternehmensziel Qualität

- Fluktuationsquote der Lkw-Fahrer für das Unternehmensziel Arbeitgeber-Attraktivität

Der Erfolg eines Performance-Projektes hängt vom klaren Commitment aller Beteiligten ab. Darum ist es wichtig, die Diskussion um klare Verantwortlichkeiten zu führen. Ohne diese Klarstellung ist die Gefahr hoch, dass immer wieder die Schuldfrage gestellt wird, wenn etwas schiefläuft oder die Performance sinkt statt steigt – der Beginn vom Scheitern eines jeden Projektes.

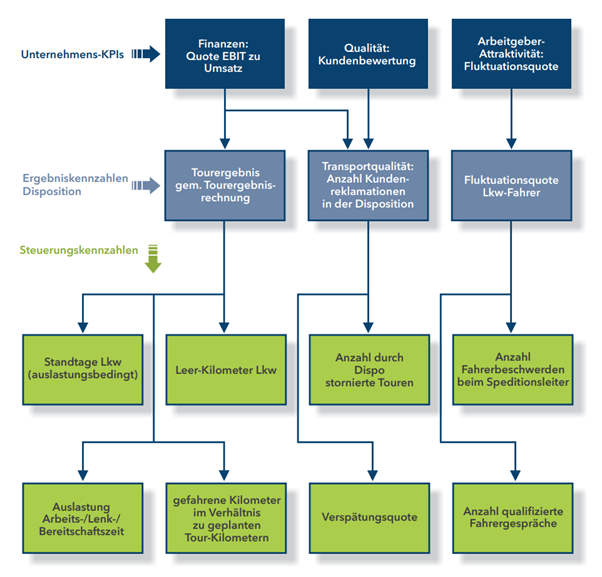

Steuerungskennzahlen erarbeiten, um die Ergebniskennzahlen zu verbessern

Ergebniskennzahlen sind wichtig, da sie widerspiegeln, was erreicht werden soll. Sie sind wichtig für die Geschäftsführung, um den unternehmerischen Fortschritt zu sehen. Daher sollten sie auch zuerst erarbeitet werden. Doch allein damit lässt sich ein Unternehmen nicht steuern. Wenn man zum Beispiel einem Bereichsleiter vorgibt, die Fluktuationsquote der Lkw-Fahrer zu senken, weil dies im Projekt gemessen wird, lässt man ihn im Regen stehen und hofft, dass er das schon schaffen wird („Management by Hope“).

Hier kommt eine entscheidende Erkenntnis ins Spiel: Es ist wichtig, Steuerungskennzahlen zu erarbeiten, die direkt dazu beitragen, die Ergebniskennzahlen zu verbessern. Diese Steuerungskennzahlen sind die „Hebel“, mit denen die Bereichsleiter dazu beitragen, die Ergebniskennzahlen zu erreichen.

Bleiben wir bei unserem Beispiel und in der Disposition. In einem weiteren Workshop, an dem Geschäftsführung, Bereichs- sowie Projektleiter teilnahmen, wurden dementsprechend die Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, die für die Verbesserung der jeweiligen Ergebniskennzahlen maßgeblich sind und auf die der Bereichsleiter auch unmittelbaren Einfluss hat. Die Hebel, um etwa die Fluktuationsquote der Lkw-Fahrer zu verbessern, sind im Praxisbeispiel die Anzahl der Fahrerbeschwerden beim Speditionsleiter sowie die Anzahl der qualifizierten (gut vorbereiteten) Fahrergespräche. Im nachstehend abgebildeten Schaubild sind alle Steuerungskennzahlen in dargestellt:

Die Abbildung macht deutlich, dass ein in sich konsistentes System an Kennzahlen, die ebenfalls stets einen Bezug zu den Unternehmenszielen haben, eine unabdingbare Voraussetzung für ein wirksames Performance-Projekt ist. Der Bereichsleiter hat nun das Werkzeug dazu, die Abteilung zu führen – und weiß, welchen Beitrag er zur Verbesserung der Unternehmenskennzahlen leistet.

Die Umsetzung von Maßnahmen gezielt am Kennzahlensystem ausrichten

Das Kennzahlensystem als roter Faden für das Performance-Projekt steht. Nun gilt es, die Umsetzung in Angriff zu nehmen. Verantwortlich dafür, dass in der Abteilung etwas passiert, ist der Bereichsleiter. Schließlich sind mit ihm auch die Kennzahlen gemeinsam erarbeitet worden.

Der Bereichsleiter sollte in Abhängigkeit von der Größe der Abteilung sowie den personellen Ressourcen festlegen, an welchen Themen (= Steuerungskennzahlen) jetzt in einem sogenannten Umsetzungssprint in den nächsten drei Monaten konsequent gearbeitet wird. Auch auf dieser Ebene gilt es, Prioritäten zu setzen. Es können nicht alle Themen auf einmal angegangen werden, da die Gefahr der Verzettelung zu groß ist.

Um die Prioritäten richtig zu setzen, stellt sich der Bereichsleiter zusammen mit dem Projektleiter folgende Fragen:

- Gibt es inhaltliche Abhängigkeiten zu den anderen Themen oder auch zu den Themen aus den anderen Abteilungen, die natürlich parallel im Gesamtprojekt erarbeitet werden? Eine inhaltliche Abhängigkeit besteht nur, wenn ein anderes Thema als zwingende Voraussetzung bearbeitet werden muss. Dies sollte der Projektleiter hinreichend mit dem Bereichsleiter durchdenken. Dies verhindert, dass in der Umsetzungsphase ein Thema nicht vorangebracht wird mit der Begründung: „Ich konnte nicht weitermachen, weil die anderen nicht geliefert haben.“

- Gibt es zeitliche Abhängigkeiten – wie beispielsweise einzuhaltende Deadlines, wenn bestimmte Verträge gekündigt werden müssen oder Ähnliches?

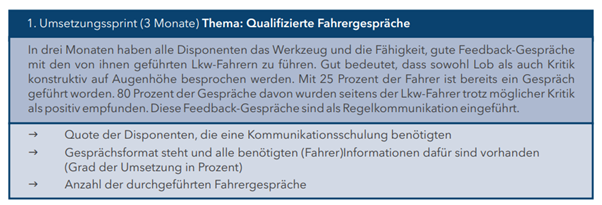

Im Praxisbeispiel wählte der Dispositionsleiter insgesamt zwei Steuerungskennzahlen und damit zwei Themen aus: zum einen die qualifizierten Fahrergespräche und zum anderen die auslastungsbedingten Standtage der eigenen Fahrzeuge. Für jedes dieser Themen stellte er jeweils ein Umsetzungsteam zusammen, das in den nächsten drei Monaten konsequent an diesen Baustellen arbeitete. Hierbei setzte der Bereichsleiter eine Methode ein, die am Beispiel der Fahrergespräche nachfolgend beschrieben wird.

Zusammen mit dem Projektleiter und seinem Team, das aus weiteren zwei Personen aus der Disposition bestand, erörterte der Abteilungsleiter eine Antwort auf die Frage: „Was haben wir in drei Monaten in Bezug auf die Fahrergespräche in unserer Abteilung erreicht?“ Für die Beantwortung der Frage ist es wichtig, keine Maßnahmen oder Aktivitäten zu beschreiben, sondern einen konkreten Zustand. In diesem Fall lautete die Antwort: „In drei Monaten haben alle Disponenten das Werkzeug und die Fähigkeit, gute Feedback-Gespräche mit den von ihnen geführten Lkw-Fahrern zu führen. Gut bedeutet, dass sowohl Lob als auch Kritik konstruktiv auf Augenhöhe besprochen werden. Mit 25 Prozent der Fahrer wurde bereits ein Gespräch geführt. Davon wurden 80 Prozent der Gespräche von den Lkw-Fahrern trotz möglicher Kritik als positiv empfunden. Diese Feedback-Gespräche sind als Regelkommunikation eingeführt.“

Die zweite Frage, die das Umsetzungsteam beantworten sollte, lautete: Woran machen wir alle zwei Wochen unseren Fortschritt fest? Die Kriterien hierfür waren:

- Anteil der Disponenten, die eine Kommunikationsschulung erhalten haben

- Gesprächsformat steht und alle benötigten (Fahrer)Informationen dafür sind vorhanden (Grad der Umsetzung in Prozent)

- Anzahl der durchgeführten Fahrergespräche

Alle zwei Wochen trifft sich das Umsetzungsteam für maximal 20 Minuten(!) in einem Fortschrittsmeeting. Hier wird ausschließlich besprochen (a) ob der oben beschriebene Zielzustand nach wie vor erreichbar ist, (b) ob bei allen Kriterien ein Fortschritt erzielt wurde und (c) welche Bedingungen oder Entscheidungsbedarfe es gibt, um (weiteren) Fortschritt zu erzielen. Außerdem wird kurz besprochen, welche Maßnahmen erforderlich sind und wer sie durchführt – wie beispielsweise Kommunikationsschulungen organisieren, Gesprächsleitfaden entwickeln, Fahrer informieren oder Ähnliches.

Nach dem kompletten Umsetzungssprint von drei Monaten werden dann weitere Themen aus dem Kennzahlensystem mit der beschriebenen Vorgehensweise angegangen.

Das „Big Picture“ im Blick behalten

Ist das Performance-Projekt größer angelegt, betrifft es also mehrere Abteilungen oder die gesamte Spedition, laufen beim Projektleiter methodisch alle Fäden zusammen. Einmal pro Monat trifft sich der Steuerungskreis – bestehend aus Geschäftsführung, Projektleitung und den für die Umsetzung verantwortlichen Bereichsleitern – zu einem Fortschrittsmeeting. Hier wird der Fortschritt der Abteilungskennzahlen (Ergebnis- und Steuerungskennzahlen) besprochen und ob es bereits Auswirkungen auf die Top-Unternehmens-KPIs gibt. Spätestens nach sechs Monaten sollten sich erste Ergebnisse einstellen, da alle Kennzahlen und Themen einen Bezug zu den Top-KPIs haben.

Nach sechs Monaten konzentrierter und disziplinierter Umsetzung waren auch in unserem Praxisbeispiel erste positive Ergebnisse zu erkennen. Der Negativtrend hinsichtlich der Fluktuationsquote konnte zwar noch nicht umgekehrt, jedoch gestoppt werden. Besonders die Lkw-Fahrer begrüßten die gut vorbereiteten und offenen Gespräche.

Die Pünktlichkeitsquote lag bei weit über 90 Prozent, eine Verbesserung um zehn Prozent. Das lag auch daran, dass die Disponenten ihren Kunden viel gewissenhafter Anliefertermine zusagten und mögliche Verspätungen proaktiv meldeten. Eine Qualitätsmessung durch Kundenbefragung führte die Spedition im Rahmen des Projektes erst ein, so dass hier in Zukunft eine weitere wichtige Kennzahl zur Verfügung steht. Sicher messbar war das finanzielle Monatsergebnis: Die Gewinnmarge stieg bereits in diesen sechs Monaten von 3,1 Prozent auf 5,5 Prozent – ein Trend, der sich in den folgenden Monaten fortsetzen wird. Da ist sich der Geschäftsführer sicher.

Natürlich: Trotz sorgfältiger Ausarbeitung des Kennzahlensystems gibt es keine Garantie dafür, dass sich aufgrund der durchgeführten Maßnahmen tatsächlich Verbesserungen in den Top-KPIs zeigen. In diesem Fall stellt sich für die Geschäftsführung die Frage, ob sie an den richtigen Themen arbeitet. Notfalls gilt es, den Kurs zu korrigieren. Diese Unsicherheit ist stets vorhanden – und mit ihr sollten Geschäftsführer und Projektleiter umgehen können.